首里城の現在を知りたい

みなさま、こんにちは♪

コロナが鎮まり、念願の沖縄にシニア夫婦で2泊3日の旅行に来ました。

夫は20年ぶり、私は初めての沖縄でワクワクしています。

夫は焼失する前の首里城を、感動しながら丹念に見て回ったそうです。

それだけに、令和元年の火事の時はテレビを見ながらショックを受けていました。

飛行機を降りて、真っ先に首里城に向かいました。

事前に調べて、下記の6点が気になっていました。

このような問題意識を持ちながら、ネットで調べたり、現地を見たり、聞いたり、体感したことをお届けしたいと思います。

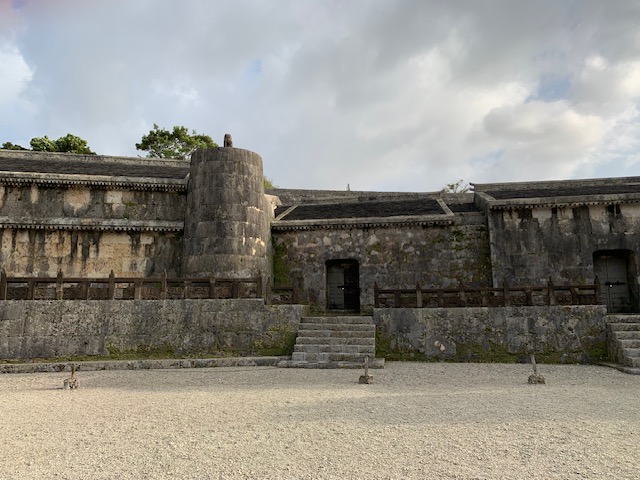

▲石積みの城壁は波のように折なし美しい

首里城の簡単な歴史や全体像を知りたい?

今一度、首里城のバックボーンを知って、見学を深めたい思いました。

首里城は、沖縄の歴史・文化を象徴する城であり、琉球王国(1429年から450年間存在)の歴史そのものであります。

首里城は、中国や日本、東南アジアとの盛んな交易により、琉球独自の文化が育まれ、王国の政治・外交・文化の中心として繁栄しました。

しかし、1945年の沖縄戦を含め幾度も消失・復元を繰り返してきました。

1992年11月に復元され、2000年には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として「世界遺産」に登録されました。

2019年10月31日に火災により焼失し、現在、復元に向けて懸命に取り組んでいます。

首里城は王と家族が住む王宮であり、行政機関の本部であり、祭祀の宗教上の拠点であり、周辺は芸能・音楽・美術・工芸の文化芸術の中心でもありました。

日本と中国の建築様式が取り入れられ、正殿は中国の紫禁城をモデルにしたと言われています。

▲沖縄の守礼之門は二千円札で有名です

首里城焼失は人々からどのように思われていますか?

みなさまの声を一部ですが調べて、現地を見ました。

「首里城は沖縄・琉球の政治、外交、文化の中心であり、ウチナーンチュ(沖縄の人)の誇りであり、象徴であり、アイデンティティーの拠り所だったと気付かされた」

「沖縄県民にとっては、琉球という独自の歴史や文化を象徴する遺産である」

「沖縄のアイデンティティの象徴でありシンボルだ」

「火災翌日、悲しんで泣きながら登校する学生を見かけて、共に泣いた」

「首里城が燃えた時に灰がたくさん飛んできて、その灰を大事そうに、みんな保管をしていた」

「首里城は沖縄県民にとって、心の拠り所で大きな存在で誇りだったと改めて実感しました」

「首里城に一度も行っていなかった、失って初めて精神的な大きな存在だと知った」

「琉球の歴史や文化、美意識を集約した首里城、その姿を愛しています」

「首里城という文化遺産は、沖縄県民だけのものではない」

「沖縄を故郷に持つ人々、沖縄を訪れた人々、沖縄を愛する世界の人々、人類の宝物である」

▲漏刻門を登るのは高齢者には大変でした

沖縄の人々も、国内も海外の人々も一様に驚き悲しみ、沖縄を愛し、復興を願っておられます。

世界遺産になるのも、このような熱い思いと高い価値があってのことだと思いました。

首里城は火災後どうなっていますか、再建はいつか、義援金はいくら集まっていますか?

首里城は今、沖縄県庁、県民の皆様を初め、国内外の多くの方々の協力を得て復興に向けてどんどん進んでいます。

正殿の再建のため、木材加工場、原寸場は完成しました。

2023年には正殿を屋内で造れるように巨大な素屋根ができ、2026年には正殿が完成します。

その後、北殿、南殿、書院、鎖之間などの工事が行われます。

全てが完成する予定は発表されていませんが、全体の復興は2030年ごろになりそうだとのことです。

首里城復興への寄附金額は、令和5年3月末で、57億3718万0033円(県へ受入済の金額)だそうです。

▲当時の王様の輿の行列でしょうか(首里杜館の壁の絵)

首里城とその周辺は現在、観光できますか、見どころは?

多くの方々が観光されています。

首里城公園は80分〜120分くらいで見学できるようです。

首里城は無料エリアと、有料エリア(大人400円)があります。

見どころは、首里城公園内の世界遺産に登録されているのは、①首里城跡、②園比屋武御嶽石門、③玉陵があります。

他には二千円札で有名な「守礼之門」などがあります。

「首里城の観光は再建されてからが良いか?」の問いについては、復興の息吹が凄いので、再建中に来られて体感され、完成後に沖縄に再度来られると感動が増すと思います。

「他の観光地は燃えたら復元されるまで行かないが、でも首里城には行くんだよね」と地元のおじいさんが言われていたそうです。

首里城の復興や周辺にはそんな魅力と、首里城を愛する地元の人々や観光客の心を感じました。

▲月桃(ゲットウ)花言葉「爽やかな愛」(首里城公園)

首里城はどんな理由で世界遺産になりましたか?

2000年12月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」(9ヶ所)が、日本で11番目の世界遺産として文化遺産に登録されました。

(グスクとは城を意味します)

(①首里城跡、②園比屋武御嶽石門、③玉陵、④識名園、⑤今帰仁城跡、⑥勝連城跡、⑦座喜味城跡、⑧中城城跡、⑨斎場御嶽)

中国と日本の築城文化を融合した独特の建築様式で、石組み技術に高い文化的・歴史的価値があるとされ登録されました。

特に、首里城正殿基壇(きだん)の遺構(いこう)は世界文化遺産に登録され、国指定史跡でもある首里城跡を象徴する大変重要な文化財です。

(基壇とは、建物を支える土台のこと)

正殿復元工事のため現在は見学できませんが、次回の公開は2026年の予定です。

火災にあった正殿は新しい建造物のため遺産に登録されていません。

そのため世界遺産の取り消しは無いそうです。

▲本殿手前の「奉神門」も火災にあい左側の屋根は補修された

〈参考〉

世界遺産:いずれも顕著な普遍的価値を持つもの

文化遺産:遺跡や文化的景観など人の歴史の中で継承されてきたもの

自然遺産:生態系や地形・地質、絶滅危惧動植物の生息地など

複合遺産:両方の性質を持つもの

沖縄と琉球の名前の由来は?

史跡を観光していくと、どうしても「琉球と沖縄の名称の由来と使われ方」が気になりますので分かる範囲で調べてみました。

1429年沖縄本島を統一した尚巴志という王様が、明皇帝から冊封を受け、「琉球」という王国名を賜った。

中国では台湾や沖縄県辺りを隋の時代から「琉球」と呼んでおり、それを国名にしたと思われます。

これが琉球王国の名前の由来です。

琉球は主に身分の高い人や外国との間で使われ、庶民は「琉球」と呼ぶことはなかったようです。

琉球となる前は、庶民も権力者も自国を「オキナハ」と呼んでいたようです。

琉球となった後も庶民は「オキナハ」を使ったようです。

書物の初出は779年「唐大和上東征伝」の「阿児奈波」になります。

▲ゆいレールは太陽の黄色と海のブルーを感じました

琉球の人々は、九州からの移民の子孫だとされ、琉球の方言は日本の古語が元になっていると言われていますので、「オキナハ」という単語も日本の古語に由来しているかもしれません。

琉球王国が1609年に薩摩藩に従属させられ、明治になって、吸収合併される形で日本となり、琉球藩を経て、廃藩置県により沖縄県となりました。

上記は私がネットなどで調べた内容です。

大きくは琉球は中国から、沖縄は日本からという印象があります。

歴史には諸説がありますので、それぞれでお調べください。

那覇空港から首里駅へモノレールに乗る

飛行機を降りて、荷物を空港のコインロッカーに預けました。

ゆいレールの改札口に行き、Suicaが使えました。

1番戦の「てだこ浦西行」に乗りました。

ムービングサイドウォーク(歩く歩道)が故障しており、高齢者にはキツかったです。

▲運転手さんの真後ろに席がありました。ラッキー!

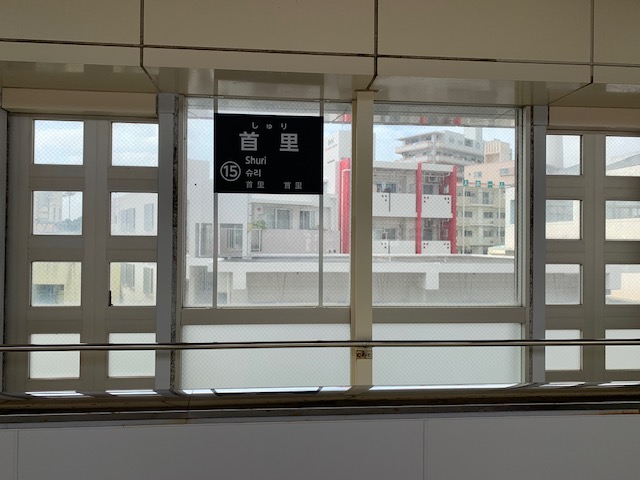

距離は12.9km、14駅目の首里駅まで28分かかりました。

値段は片道1人340円です。

▲念願の首里駅に着きました。ドキドキ!

首里駅に到着です。

改札口で駅員さんに聞き、左折し、エレベーターで降りる。

Googleマップに「首里城」と打ち込み出発する。

ここで反省点ですが、歩いて15分なので高齢者はタクシーにすべきでした。

少し歩きましたが、お城の城壁ははるか向こうに見えます。

Googleマップを頼りに最短コースにしました。

▲天授山 万松院さんの横を通りました

Googleマップを見て左折すると、立派なお寺さんがありました。

臨済宗妙心寺派と書いてありました。

先月、京都の妙心寺の本山にお参りしてブログ(京都シニア旅)に書きましたので、仏様のお導きと思い進んで行きました。

結果的に近道で大変助かりました。

▲長い城壁を見ると規模に驚きました

世界遺産の城壁が見えてきました。

道と手すりと城壁の曲線のコントラストがとても綺麗でした。

▲要所要所に立派な門がありました

立派な門があり、金地で書いてありますが残念ながら読めませんでした。

右の折れて、真っ直ぐ進んで行き、左手の大きな門があり、登りながら入って行きました。

正殿に入る前の広場と門の前に出ました。

だいぶん疲れました。

首里城正殿の前の広場に着く

▲焼ける前の大龍柱のパネル写真

正殿の前の、広場に入りました。

正殿前に向き合っていた大龍柱は、火災にあっても倒れずに残っていました。

損傷が激しく、新しい柱が作られるそうですが、歴史的遺物として展示される予定だそうです。

左側の券売所で入場料400円を2枚買いました。

▲この巨大壁画の方角の奥に正殿がありました

入場して直ぐのところに、正殿の巨大壁画が現れました。

2022年12月に、木材倉庫の前に描かれました。

高さ12m、横40mほどあり、奉神門を入ると正面から見ることができます。

▲木材倉庫・加工場、原寸場、素屋根のパネル写真

入り口の奉神門から、木材倉庫・加工場、原寸場、素屋根を望みます。

工事中の正殿を、覆う仮設の建物が素屋根です。

天井にクレーンが設置され、木材や資材が効率よく運搬されます。

▲木材倉庫・加工場の写真と解説のパネル写真

原寸場とは、木材を加工する場合に使用する実物大の図面を描くところです。

夫は建設会社で担当したことがあるので詳しかったです。

木材倉庫と加工場は、正殿の復元に用いる木材を大小様々な形の部材に加工する場所です。

原寸図などをもとに部材の切り出しを行います。

▲見学者は真剣な面持ちでした

ここには、当時の焼けた遺物が展示してありました。

数十名のグループ、個人の見学者は、涙ながらに食い入るように見ておられました。

▲龍は粉々になりながら護ろうとした心意気を感じます

正殿の守り神として、屋根の上に鎮座していた龍の飾り「龍頭棟飾」の破片の「口髭」ではないかと、資料と照らし合わせて思いました。

「守礼之門」をくぐる

▲子どもの頃からテレビや写真で見ました

展示場を後にして、しばらく歩きました。

首里城に来て、最初にくぐる門が有名な「守礼之門」です。

私たちは近道をしたので、最後になりました。

琉球王朝時代、中国からの冊封使を国王自らこの門まで出迎えたそうです。

門に書かれた「守礼之邦」とは「琉球は礼節を重んじる国である」という意味だそうです。

守礼之門の右横にある「首里杜館」に入りました。

駐車場、レストラン、喫茶、展示場、土産物店などがありました。

大きなモニターも設置され、首里城の解説の映像が流されていました。

誰もいなかったのでゆっくり見ることができました。

▲歩き疲れてかき氷に救われました(イメージ)

疲れましたので、喫茶で「おやつ」として「ミルク金時」をいただきました。

沖縄の金時豆は大きくて、シニアにはやさしくて美味しかったです。

会計は600円×2人分=1200円でした。

玉陵(たまうどぅん・世界遺産)の見学

かき氷をいただいて、だいぶ日もカゲったので世界遺産の玉陵へと急ぎました。

夫は場所を調べると言い、先に行きました。

私は足が遅いので、ボチボチと向かいました。

夫が16:30が入場締め切りで、17:00が閉門だと言いました。

ギリギリなので急いだためにハプニングが起こりました。

転んでしまいました。

幸い敷板の上であり怪我はありませんでしたが、おでこにコブができました。アッー!イタイ!イタイ!

急いで入場券を300円×2人分=600円を購入して、「奉円館」という資料展示室に入りました。

夫は以前も来たことがあり、歴代の王様の墓があり凛とした雰囲気と石積みの美しさがあるので、私を連れて行きたいと言っていました。

奉円館には、第二尚氏の王統歴代の陵墓となったいきさつ、沖縄戦で半壊となってしまった様子、内に収められる蔵骨器の写真、玉陵内部の模型などが展示されています。

▲石のアーチの扉の一つ目

この玉陵は、琉球王国の第二尚氏の王統歴代の陵墓で、1501年に作られました。

第一尚氏の墓は別の場所(読谷村)にあるそうです。

2018年に国宝、そして、2000年12月に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の1つとして世界遺産に登録されました。

▲石のアーチの扉の二つ目

この石のアーチの扉の二つ目をくぐると、玉陵が現れます。

また、玉陵に葬られるべき人が規定された玉陵碑もあります。

沖縄最古の破風墓は、歴代の王族が眠る場所とあって、独特の雰囲気を醸し出しています。

ピンッとした張り詰める緊張感を覚えました。

▲玉陵には「東室」「中室」「西室」があります

玉陵は大きく、王様と王妃が眠る「東室」、洗骨前の遺体を安置する「中室」、その他の王族が眠る「西室」の3つの部屋に分かれています。

玉陵は、首里城の正殿を模したといわれます。

向かって左手に、子供の獅子を愛撫する雌獅子がいます。

右手に、玉紐をくわえて玉と遊ぶ雄獅子がいます。

センターには、スフィンクスのように天を仰いでこの玉陵をしっかりと守り抜く意志を感じさせる獅子がおり、合計3体のシーサーが備えられています。

▲沖縄には各地にシーサーが存在し守っています

お墓の前で、脱帽して歴代の王様初め王家の方々に、首里城の復活と沖縄の繁栄と世界平和の祈りを捧げました。

また厳しい困難な歴史の中で、リーダーシップを発揮され沖縄を繁栄に導いてこられたことに敬意を捧げました。

16:55に見学を終えました。

守衛さんが施錠に来られましたので、お礼を申し上げ帰途に着きました。

転んで少し痛みもあるのでタクシーで首里駅に行きました。

首里駅からは、ゆいレールで那覇空港に向かいました。

「年寄りの冷や水」で、今後は無理をしない旅を夫婦で確認し合いました。

▲夕日を見つめながらあっという間に那覇空港に着きました

まとめ

首里城公園を観光するにあたり、冒頭の6つの疑問と課題を持ちました。

地政学的な大きなリスクを抱え、厳しく苦難の歴史であったことを再度認識し、沖縄の人々が一丸となって繁栄と高い文化を創ってこられたことに胸を打たれました。

首里城は、沖縄の歴史と文化の象徴であり、県民の皆様のアイデンティティーでありシンボル的な心のよりどころであることを実感しました。

そして愛する沖縄に縁ある世界の全ての人々の宝物でもあることを知りました。

7回の破壊や焼失等を繰り返し、その度に大きな復興を積み上げて来られたことに感動しました。

まさに「七転び八起き」です。

高い文化の証拠として、世界文化遺産が九ヶ所存在します。

この旅で、その遺産の造られた歴史と、人々の生き様と思いを一緒に体感したいと思いました。

沖縄と琉球の名前の由来を通して、数百年、数千年の対立と協調の繰り返しがありますが、数万年の歴史の深さに人類は一つだということを実感しました。

▲ブーゲンビレアの花言葉は「情熱」だそうです

私たちは、年をとりましたが復興完成後に再び「愛する沖縄」に来たいと思いました。

是非、旅行者の方々は沖縄・琉球の首里城に行って、沖縄リアルを体感してみてください。

記事がお役に立てれば幸いです。

先日、「牧志公設市場の楽しみ方【シニア夫婦の体験談】旅行者お持ち上げ食事」の記事を書きました。

また、総まとめとして「沖縄旅行おすすめ【シニア夫婦の体験談】感動の琉球2泊3日の総集編」も書いております。

もし興味がございましたらご覧ください。

See you(^^♪

コメント