はじめに|モン・サン・ミシェル修道院|海上のピラミッドを歩く

――ノルマン・ロマネスク・ゴシック建築の魅力

みなさま、こんにちは(^^♪

私たちシニア夫婦は、長年の憧れだった

フランス・モン・サン・ミシェル修道院 を訪ねました。

娘が卒業旅行で行き、

「ディズニー映画のお城のモデルになったみたいよ。一度は行った方がいいよ」

と勧めてくれた場所です。

70歳を過ぎてようやく叶った念願の旅。

上まで登れるか少し不安でしたが、夫に支えられながら無事に頂上まで行くことができました。

私たちのリアルな体験が、これから行かれる方の参考になれば幸いです。

夜明けのモン・サン・ミシェルとの出会い

前日はパリからバスで約5時間。

対岸のホテルに泊まり、翌朝まだ暗いうちにそっと部屋を抜け出しました。

ひんやりした空気の中、少しずつ空が明るくなり、

海霧の向こうに島のシルエットが浮かび上がります。

やがて、ピンク色の朝焼けの中に

尖塔をそびえ立たせた修道院が姿を現しました。

「これが、あのモン・サン・ミシェル…」

海の中にそびえる幻想的な姿は、

写真では伝えきれない感動の一瞬でした。

モン・サン・ミシェルとは?

モンは「山」、サンは「聖」、ミシェルは「ミカエル」。

名前の通り 「聖ミカエルの山」 という意味です。

フランス西海岸・サン・マロ湾の小島に建つ修道院で、

満ち潮になると海に浮かぶ孤島のように見えることから

「海上のピラミッド」とも呼ばれています。

中世から巡礼地として栄え、

長い歴史の中で修道院・要塞・監獄と姿を変えながら、

現在は世界遺産として保存されています。

伝説から始まった聖なる山の歴史

708年、「アヴランシュ司教・オベール」が夢の中で

大天使ミカエルからのお告げ を何度も受けたと言われています。

「この岩山に聖堂を建てよ」

司教はそのお告げに従い、小さな礼拝堂を建てたのが始まり。

966年には「ノルマンディー公リシャール1世」が

ベネディクト会の修道院を建設し、本格的な巡礼地となりました。

その後、火事や嵐、戦争を経て増改築が重ねられ、

ノルマン様式 → ロマネスク様式 → ゴシック様式と

ヨーロッパを代表する建築様式が層のように積み重なった、

建築の博物館のような存在 になりました。

フランス革命の時代には監獄として使われ荒廃しますが、

文豪ヴィクトル・ユゴー(レ・ミゼラブル著者)らの訴えにより保護され、

再び修道院としての姿を取り戻しました。

島内へ:石畳の坂道を登る

対岸の駐車場からシャトルバスに乗り、およそ10分。

バス停から少し歩くと、城門が見えてきます。

日本人の男性ガイドさんと、日本語の話せるフランス人の女性ガイドさん、

2人の案内で要所を1時間半、その後は自由時間というコースでした。

門をくぐると、細い石畳の坂道が続きます。

両側にはクッキーやお土産のお店が並び、試食もたくさん。

さすが本場フランス。

バターの香りのするクッキーがとてもおいしく、

つい買ってしまいました(^^♪

坂を上る途中、小さな教会で

ミカエル像に手を合わせ、お導きへの感謝をお祈りしました。

古い石造りの空間は、時代を超えた静けさに満ちていました。

海面から156m、大天使ミカエル像

修道院の頂上には、

高さ3.5m・重さ約820kgの大天使ミカエル像 がそびえ立っています。

右手には剣、左手には秤(はかり)。

ドラゴンを踏みつける姿は、

「善悪を見つめ、人々を守る天の騎士」を象徴していると説明を受けました。

日本でいう「閻魔大王様」のように、

生前の行いを量り、天国か地獄かを分ける役目もあるそうです。

ラ・メルヴェイユと西のテラス

北側にある三階建ての建物が、ゴシック様式の傑作 「ラ・メルヴェイユ」。

わずか17年という短期間で建てられたことから

「驚異」という意味の名が付けられました。

繊細な柱や窓、明るい石の色合いは、

重厚な石造りの中に優雅さを感じさせます。

そこから少し進むと「西のテラス」。

ここは修道院随一の絶景ポイントです。

南側にはクレノン川、北側には遠くまで続く砂浜と海。

「ブルターニュ」と「ノルマンディー」の海岸線が一望できます。

あまりの美しさに見とれていた私は、

段差を踏み外して転んでしまいました。

ガイドさんも慌てて来てくださいましたが、

幸いケガもなく、今では笑い話の思い出です(^^♪

修道院付属教会と身廊の静けさ

島の最上部にあるのが、修道院付属教会。

模型で全体の構造を確認してから内部へ入りました。

厚い壁と太い柱、半円アーチの窓など、

初期はノルマン様式・ロマネスク様式で建てられた部分。

その後、崩壊と再建を経て、

身廊はゴシック様式へと変わりました。

高い天井から降りそそぐ柔らかい光。

ステンドグラス越しの色が石の床に落ち、

厳粛さとあたたかさが同居した空間でした。

聖堂は80mもの岩盤の上に建っており、

その下には礼拝堂が支えています。

6mもある太い柱を見て、

「どれだけの人の祈りと時間がここに積み重なっているのだろう」と

胸が熱くなりました。

回廊・食事室・迎賓の間・騎士の間

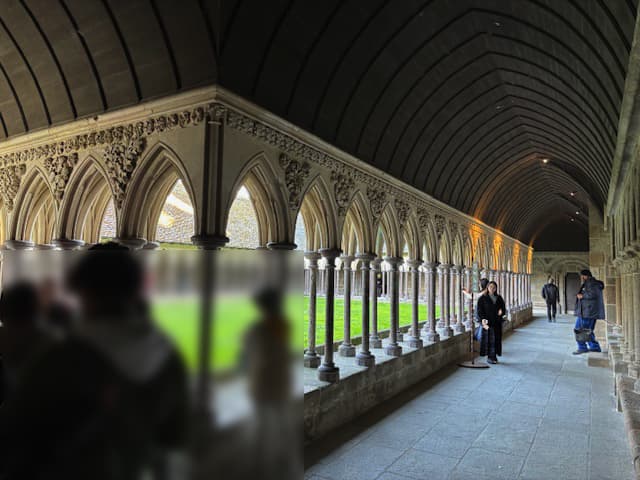

◎回廊(クロワスター)

ラ・メルヴェイユの3階にある中庭を囲む回廊は、

修道士たちが瞑想しながら歩いた場所。

庭側と廊下側、2本の柱で1組になった列柱が

少しずつずらして配置され、

まるで回廊が永遠に続くような不思議な錯覚を覚えます。

◎食事室

同じく3階には、修道士用の食事室。

ベネディクト会の戒律は厳しく、

食事中も沈黙が求められたそうです。

雪の永平寺の修行を思わせる厳しさです。

◎迎賓の間

2階にある迎賓の間は、王族や貴族を迎えた場所。

「フランボワイアン・ゴシック様式」の繊細な装飾、

星形の天井、色彩豊かなステンドグラス──

炎のように華やかな意匠に、

中世の社交の場を想像しました。

◎騎士の間と巨大な滑車

従者や修道士たちの仕事部屋だった「騎士の間」。

その近くには、牢獄時代に食料を運ぶために使われた

人力の巨大な滑車も残っていました。

下から見上げると、

「この高さまで荷物を上げるのはどれほど大変だったか」と

当時の苦労がしのばれます。

シニア目線のトイレ事情と小さな驚き

自由時間に入ると、まず探したのはトイレでした。

入場門のすぐ横に公衆トイレがあり、

受付で1ユーロ(2人分)を支払って利用します。

案内の方に従い、順番に入る仕組みで、

清潔で快適なトイレでした。

「トイレ代を払う」というのは

私たち夫婦にとって初めての体験。

これもまた旅の思い出です。

モン・サン・ミシェルはディズニー映画のモデル?

島にそびえる修道院のシルエットは、

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の

コロナ王国のモデルのひとつと言われています。

海に浮かぶ城、尖塔のある教会、要塞としての歴史──

物語の舞台にぴったりの雰囲気でした。

まとめ:千年の祈りが積み重なった場所

京都の古刹と同じように、

モン・サン・ミシェルも約千年の間、

礼拝堂・修道院・要塞・監獄と姿を変えながら

人々の祈りと歴史を受け止めてきました。

ノルマン、ロマネスク、ゴシック──

異なる建築様式が一つの島に凝縮された姿は、

まさに「石でできた歴史の教科書」のようです。

大天使ミカエルのお告げから始まり、

ジャンヌ・ダルクに啓示を与えた守護天使としての物語。

文豪ユゴーが保護を訴え、

多くの人々が保存に尽くしてくれたおかげで、

今も私たちがこの景色を目にすることができます。

「いつか行ってみたい」と思い続けた場所に、

70代になって実際に立てたことは大きな喜びでした。

聖ミカエル様、歴史の中で関わってこられた多くの方々、

そしてこの旅のご縁をくださったすべてに、

深い感謝を捧げたいと思います。

この度の欧州旅行記をまとめておりますので、よろしかったらご覧ください。

「英国・フランス4泊7日|72歳夫婦のリアル体験記|総集編」

ありがとうございました。

See you(^^♪

コメント